Marino Muratore, ideatore e curatore della rubrica

La rubrica “Una settimana con...,” iniziativa del Sistema Bibliotecario Urbano, in occasione del centenario della sua nascita ha come protagonista della settimana lo scrittore “Mario Lodi ” uno degli autori italiani per ragazzi più conosciuti nel mondo. Il suo libro “Cipì” è stato tradotto in moltissime lingue e il passerotto protagonista della storia è da tempo un simbolo della lotta per la libertà e la giustizia.

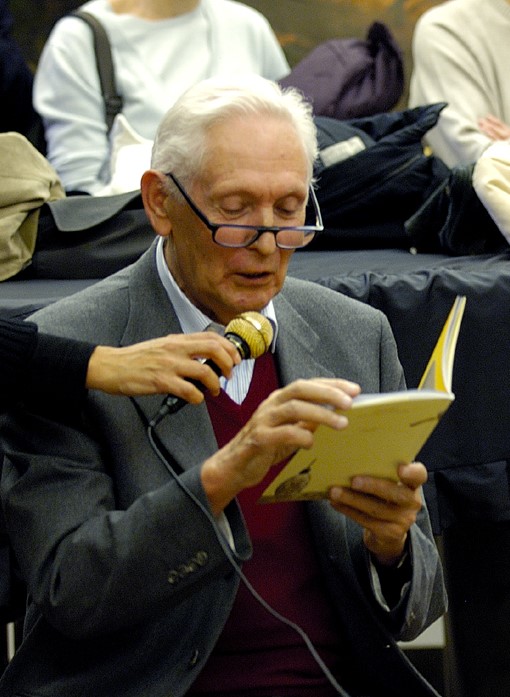

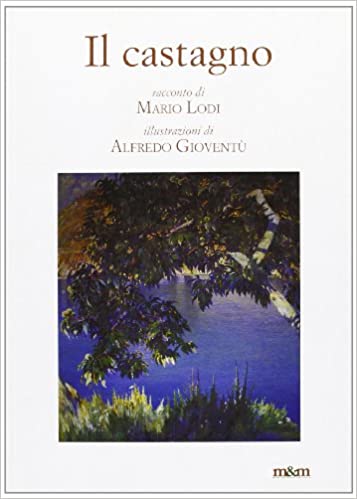

Foto: 2004 presentazione del libro “Il Castagno”, illustrato da Alfredo Gioventù, alla GAM di Genova Nervi.

Biografia

Mario Lodi (Piadena 17/02/1922- Drizzona 02/03/2014) si diploma maestro all’istituto magistrale di Cremona nel 1940. Già da studente era contrario all’entrata dell’Italia in guerra come propugnavano le avanguardie fasciste.

Nel ‘43 parte come soldato per svolgere il servizio militare ad Arezzo. Dopo l’8 settembre abbandona l’esercito e torna a casa da fuggiasco. Per evitare che la sua famiglia sia messa in pericolo, si arruola nuovamente fino al 1944, quando comincia a svolgere attività clandestina. Viene arrestato e imprigionato. Finita la seconda guerra mondiale, nel 1948 è nominato maestro di ruolo a S. Giovanni in Croce (Cremona), dove scopre le capacità creative dei bambini e la sua incapacità di maestro formato dall’Istituto magistrale a svilupparle e organizzarle nel lavoro scolastico con una metodologia coerente. Da quel momento tutta la sua vita sarà dedicata a trovare nuove forme d’insegnamento. Per questo motivo entra in contatto con il Movimento di Cooperazione Educativa, un gruppo d’insegnanti di ogni livello che si riuniva regolarmente per adeguare l’insegnamento nella scuola pubblica ai principi della Costituzione Repubblicana. Successivamente Mario Lodi inizia un’importante collaborazione con Don Milani e la sua scuola di Barbiana.

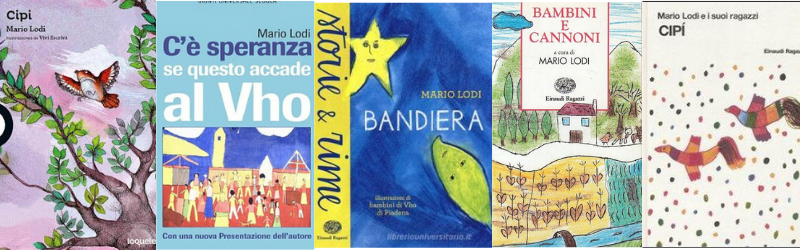

Nel 1956 ottiene il trasferimento alla scuola elementare di Vho, suo paese natale. Qui, in ventidue anni di insegnamento, realizza molti libri: alcuni, scritti insieme ai suoi alunni, di fiabe e racconti (Bandiera, Cipì, La mongolfiera, ecc.), altri che documentano le sue esperienze pedagogiche: C'è speranza se questo accade al Vho (1963), Il paese sbagliato (Premio Viareggio 1971, sezione Opera prima saggistica), Cominciare dal bambino (1977) e La scuola e i diritti del bambino (1983). Poco alla volta diventa il punto di riferimento per tanti maestri di scuola elementare: da tutta Italia gli scrivono, lo invitano a convegni e dibattiti, i giovani insegnanti s’ispirano al suo metodo didattico ed educativo. Nel 1978 va in pensione e per tre anni dirige a Piadena la Scuola della creatività nell'ambito di un progetto della Regione in cui i bambini dai 3 ai 14 anni e gli adulti sperimentano le più diverse tecniche creative. Nel 1980, con un'indagine sul territorio nazionale, raccoglie e classifica 5000 fiabe inventate dai bambini, documentando così che la creatività infantile, nonostante l'avvento della televisione, è ancora viva se i bambini si trovano nelle condizioni di esercitarla e svilupparla. Con i proventi del premio internazionale LEGO, ricevuto nel 1989, fonda in una cascina a Drizzona, vicino a Piadena, dove Lodi si trasferisce, la Casa delle Arti e del Gioco, della cui cooperativa è presidente: un laboratorio dove si sperimentano, con la guida di esperti, tutti i linguaggi dell'uomo. Nel 2004 presenta il suo libro “Il Castagno”, illustrato da Alfredo Gioventù, alla GAM di Genova Nervi.

Nel novembre 2005 esce il libro Favole di pace, una raccolta dedicata ai bambini.

Nel marzo 2006 gli è assegnato il “Premio Unicef 2005, dalla parte dei bambini” con la seguente motivazione: “per aver dedicato tutta la sua vita ai diritti dei bambini perché avessero la migliore scuola possibile e per aver realizzato la Casa delle Arti e del Gioco, attraverso la quale promuove e valorizza la formazione degli insegnanti e le potenzialità espressive dei bambini”.

CIPÌ di MARIO LODI

Mario Lodi si diploma maestro nel 1940, lo stesso anno che l’Italia entra in guerra. Appena preso il potere negli anni ’20, il fascismo dimostrò una concezione militaresca della scuola: il maestro aveva una autorità sovrana sugli alunni, come un generale sui suoi soldati. La scuola serviva a formare una mentalità autoritaria e pronta alla guerra tipica del fascismo. Era una scuola gerarchica in cui il maestro esercitava il suo potere nei confronti dei bambini che non erano portatori di alcun diritto. In un’intervista Mario Lodi afferma: <<Dopo la guerra ho cominciato a insegnare in una piccola scuola di campagna a San Giovanni in Croce, in provincia di Cremona. Era il 1948 e l’Italia era sfasciata. Si doveva ricostituire il tessuto non solo economico ma anche sociale ed etico. La scuola poteva essere una prima palestra per la formazione di cittadini e non di sudditi. Il primo giorno da maestro ho trovato la scuola basata sulla supremazia dell’adulto: l’adulto pretendeva il saluto dai suoi scolari che ringraziano con rispetto e paura. I miei scolari del tempo erano figli di contadini e di lavoratori manuali. Molto spesso erano pluri-ripetenti, la scuola non riusciva a dare loro stimoli e strumenti sufficienti per far fronte alla necessità della vita>>.

Lodi non si sente preparato e adeguato a insegnare con quanto fino ad allora aveva appreso negli studi. Cerca allora nuove modalità di coinvolgimento degli alunni usando colori, il disegno, l’intaglio del legno. I temi che sceglie di far rappresentare in classe sono originali: gli aratri, il lavoro dei genitori nelle stalle, le feste popolari, le attività della semina e del raccolto. Le sue lezioni partono così dalle realtà che gli alunni conoscono bene. Solo in secondo momento il maestro può allargare la visione dei suoi ragazzi, fornendo conoscenze per comprendere il mondo. Lodi in questo lavoro di rinnovamento educativo sente il bisogno di confrontarsi con altri maestri e associazioni che sperimentino nuove vie d’insegnamento: l’obiettivo comune è costruire una scuola nuova, attiva, coinvolgente. Frequenta così il Movimento di Cooperazione Educativa che ha come primo riferimento la Costituzione Italiana.

Mario Lodi afferma nell’intervista: “La scuola della Costituzione significa mettere al centro il bambino, i suoi diritti da cittadino, la sua cultura che si esprime fin dai primi giorni di vita e valorizzare la sua capacità di comprendere il mondo in cui vive, stimolare le sue capacità critiche e di ragionamento, sperimentare quotidianamente le regole del vivere civile”.

L’art 21 della Costituzione recita: “Tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero con le parole, con lo scritto e con altro mezzo”. E allora in classe Mario Lodi utilizza il ciclostile per creare il giornalino di classe, il litografo per stampare disegni, il mosaico e la pittura per rappresentare il mondo figurato dei suoi alunni. E i ragazzi lo seguono con grande entusiasmo.

Nel 1956 il maestro viene trasferito alla scuola elementare di Vho di Piadena, dove continua la sua opera educativa, invitando in classe i contadini del luogo, i rappresentanti delle prime cooperative agricole che spiegano l’importanza delle stagioni e della solidarietà. In questo contesto di scuola nasce l’opera “Cipì”. Una grande novità editoriale è che Mario Lodi non risulta essere l’unico autore del libro, ma compaiono nel titolo di copertina anche “i suoi ragazzi”.

È proprio “e i suoi ragazzi” ad essere un simbolo e segno di una differenza sostanziale che indica un modo di fare scuola che nasce dalla collaborazione tra maestro e alunni.

Cipì è veramente un libro speciale come viene scritto nell’introduzione. La storia nasce in una scuola di campagna il primo giorno di scuola. Ha avuto una lunga gestazione, quasi due anni interi di lavoro in classe: la prima e la seconda elementare. Cipì prende origine da un episodio molto semplice: un alunno mentre la classe di Mario Lodi stava facendo una discussione si alzò dal banco, senza parlare, per guardare alla grande finestra che sembrava aprirsi sul mondo. A uno a uno tutti compagni lo seguirono per vedere cosa succedeva sui tetti di fronte, osservare gli alberi vicini alla scuola e il volo dei passeri. Mario comprese nell’immediato le opportunità che offriva la situazione e decise che quella finestra avrebbe aiutato i suoi ragazzi a trasformare la realtà, soprattutto grazie alla fantasia insita nei bambini. Nacque così Cipì, un passerotto ribelle e curioso che non si accontenta di vivere l’ordinario, ma desidera conoscere, affrontare i pericoli ed esplorare il mondo circostante. Il passerotto, a differenza dei suoi due fratelli sempre prudenti, entra in un camino di una casa e rischia di rimanere prigioniero in una gabbia, provoca un gatto addormentato che gli strappa la coda, sfida un contadino che ferisce con un colpo di fucile gravemente la sua amica Passerì e uccide anche un compagno . Cipì si sente in colpa e comprende che la vita non è solo un gioco e che il mondo non è popolato solo da esseri buoni.

È ormai divenuto adulto e quindi aiuta l’amica Passerì a guarire, portandogli ogni giorno il cibo nel nascondiglio che le ha procurato. Tra i due nasce l’amore e il desiderio di fare un nido insieme per mettere al mondo nuovi piccoli passerotti.

fiaba si basa sull’osservazione da parte dei bambini della natura circostante e nel suo sviluppo affronta il susseguirsi delle stagioni. Durante l’inverno Palla di fuoco (così è chiamato il sole dagli uccelli) sta male e non scalda più, le farfalle bianche (i fiocchi di neve) coprono i campi, le nuvole fanno la guerra tra loro e provocano il temporale e la tempesta. I passeri sperimentano la fame e rischiano di cadere nelle trappole che gli uomini e gli animali tendono per cacciarli. Cipì è ormai diventato saggio e riesce con il suo carisma a salvare molti suoi simili, avvertendoli dei pericoli. Qualche giovane non lo ascolta e cade mortalmente nelle grinfie dei nemici. Cipì è anche intelligente ed è il primo ad intuire che dietro il vecchio saggio Signore della notte si nasconda il terribile gufo mangia-passeri. Nonostante abbia acquisito credibilità nella comunità, nessuno degli anziani passeri crede alla sua scoperta. E così Cipì viene persino emarginato. Anche questa volta con pazienza vincerà la sfida e salverà i suoi simili.

Con tutte le sue avventure rocambolesche, “Cipì” resta un inno all’amicizia, all’amore per la libertà che deve essere sempre perseguita a qualunque costo, sia la propria che quella degli altri. E’ un racconto che infonde i sani principi dell’altruismo, dell’affetto per i figli e per la famiglia, del coraggio e dell’onestà. E’ un messaggio positivo e sapientemente trasmesso ai nostri bambini, che seguendolo diverranno gli adulti di domani e sapranno creare un futuro migliore.

Nel 2022 è stato bandito, per i cento anni dalla nascita di Mario Lodi. un contest creativo per bambini, insegnanti, educatori intitolato “Se io fossi Cipì”.

Il Castagno racconto di Mario Lodi

Il Comune di Genova possiede un patrimonio artistico e culturale, unico nel mondo, che racconta la storia millenaria della città. La Direzione Attività e Marketing Culturale ha da sempre valorizzato le opere che custodisce, attraverso la programmazione puntuale di eventi e mostre. Uno dei Poli Museali più importanti della città è quello di Nervi che comprende: le Raccolte Frugoni situato nella villa settecentesca Grimaldi Fassio, la Galleria di Arte Moderna ubicata nella villa cinquecentesca Saluzzo Serra, la collezione Wolfsoniana, il Museo Giannettino Luxoro. La ex-direttrice dei Musei di Nervi, dott.ssa Maria Flora Giubilei, e la responsabile delle attività didattiche, dott.ssa Simonetta Maione, hanno inventato negli anni infinite attività, mostre temporanee, convegni, concerti, valorizzando così anche le collezioni permanenti. Grazie all’opera costante delle due instancabili curatrici, oltre ad accogliere artisti, il Polo di Nervi ha creato negli anni una rete positiva di collaborazioni con altre realtà museali, associazioni culturali e sociali, scuole di ogni ordine e grado.

Tra i compagni di viaggio di Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione oltre a pittori, scultori, musicisti di chiara fama, ci sono stati anche editori, scrittori, illustratori. Grazie a tali collaborazioni è nata una collana intitolata “Sogno intorno all’opera –Arte a Misura di bambino” edita da Maschietto Editore. La scelta all’origine del progetto era far raccontare alcune opere esposte attraverso la narrazione creativa di autori come Chiara Rapaccini, Miriam Formisano, Roberto Piumini, Emanuela Bissolati, Neri Marcorè, Sergio Staino, Giorno Scaramuzzino e illustratori come Fiorenza Casanova, Stefano Giordano, Emanuela Bissolati, Francesca Biasetton, Lucia Scuderi, Francesco Tullio Altan, ecc. La prestigiosa rivista Andersen, specializzata in letteratura per ragazzi, ha conferito nel 2008 alla collana “Sogno intorno all’opera –Arte a Misura di bambino” il Premio Speciale “Protagonisti della promozione della cultura e della lettura”.

Simonetta Maione e Maria Flora Giubilei hanno trovato così nuovi stimoli per iniziare una seconda collana di volumi artistici intitolata questa volta "Il Cantiere delle Arti", edita da Artebambini di Bologna. Hanno così coinvolto autori, illustratori ed esperti nei temi affrontati nei quattro volumi editi (Cieli, Animali, Alberi, Bambini) come Bruno Tognolini, Svjetlan Junakovic, Luca Mercalli, Guido Sgardoli, Pino Guzzonato, Giorgio Celli, Pia Pera, Michele Ferri, Libereso Guglielmi, Simonetta Maione, Federico Maggioni.

All’interno della prima collana “Sogno intorno all’opera”, Mario Lodi è stato invitato a raccontare il dipinto “Il castagno” realizzato nel 1920 dal pittore bolognese Antonio Discovolo, un quadro esposto nella Galleria di Arte Moderna di Genova. A coinvolgere Mario Lodi nel progetto è stato Alfredo Gioventù, un suo ex-alunno nella scuola primaria di Piadena, che aveva visto nascere in classe il racconto “Bandiera” dedicato all’ultima foglia rimasta in autunno sulla sommità di un pioppo. Alfredo Gioventù successivamente è diventato un ceramista di fama internazionale e attualmente è membro del comitato scientifico che organizza eventi per centenario della nascita di Mario Lodi.

Mario Lodi e Alfredo Gioventù si sono rincontrati alla GAM di Genova per lavorare insieme al progetto editoriale incentrato sul dipinto “Il Castagno”.

Il protagonista dell’opera pittorica di Antonio Discovolo è un” maestoso castagno con la sua chioma in primo piano che fa da sipario a uno scorcio di mare, lasciando intravedere sullo sfondo la scogliera; le foglie di un ramo ricadente del castagno, carico di ricci, quasi toccano una cornice di erba che chiude il quadro nella parte inferiore. Il castagno appare a strapiombo sul mare: luci e colori, dal giallo al verde al blu in mille sfumature, si diffondono nel dipinto e tutto avvolgono con un fresco, brillante e smaltato effetto. È

una limpida giornata di primo autunno, senza alito di vento: le foglie e le erbe sono immobili, il mare calmo. Intenso deve essere stato il lavoro dell’artista per fissare sulla tela questo paesaggio di Liguria, ma l’impressione che riceviamo dall’immagine cancella la complessità del suo dipingere e rimane solo l’incanto di quell’attimo e di quel tempo” (dall’introduzione al volume scritta a quattro mani da Maria Flora Giubilei e Simonetta Maione).

Mario Lodi prende spunto dal quadro per la sua narrazione. Immagina che un gruppo di bambini. in visita alla GAM, sia attirato dal dipinto di Antonio Discovolo. Una di loro di fronte al quadro ricorda di aver messo nella terra del suo giardino una castagna trovata in un bosco. Poi, dopo averla bagnata per mesi, la castagna aveva fatto nascere una nuova piantina. Come nel racconto “Bandiera” e “Cipi” la morte della castagna permette la nascita di una nuova vita.

Mario Lodi da vero educatore pone, già nella prima pagina del libro una domanda di significato per stimolare i bambini al ragionamento. Il quesito iniziale è questo: “In principio, quando non c’erano ancora gli uomini, come sono nati il castagno e le altre piante?”. Come per magia, il Sole (che non è visibile nel dipinto se non attraverso la luce che illumina le foglie del castagno e i riflessi di suoi raggi sul mare calmo) esce dal quadro e anziché rispondere, racconta la sua storia.

Il Sole è nato dall’incontro tra una grande luce e un tuono e fin da giovane “aveva riconosciuto nella Terra l’unico astro che poteva regalare la bellezza della vita per rallegrare questo universo buio”.

Grazie all’opera incessante e positiva del Sole, il sogno di rendere meravigliosa la Terra prende forma.

A questo punto del racconto un altro giovane visitatore domanda al Sole: “È merito tuo se il castagno è cresciuto così forte e vigoroso?”. Il Sole invita il bambino a guardare meglio il dipinto: un ramo è spezzato. Chi fine avrà fatto?

Lodi inizia un racconto nel racconto. Il ramo è caduto in mare e il così mare diventa il soggetto della narrazione. Via via diventeranno protagonisti le onde e sassi che hanno incontrato il ramo spezzato nelle sue pellegrinazioni.

Il messaggio che ancora una volta ci regala Mario Lodi con “Il castagno” è l’importanza del rispetto della Natura in tutte le sue manifestazioni. Il “Maestro” ci invita anche a giocare con la Natura per creare forme sempre nuove. Alfredo Gioventù, che con le sue opere in ceramica illustra il volume, apre ulteriori spazi all’immaginazione e fornisce stimoli meravigliosi per apprezzare il dipinto “Il Castagno” e amare ancor di più l’Arte.

Il maestro Mario Lodi presenta lo sviluppo creativo attraverso il suo modo di rappresentare il mondo che lo circonda.

Intervista a Mario Lodi sul suo nuovo libro "C'è speranza, se questo accade al Vho".

Dal racconto sono stati tratti molti spettacoli teatrali, tra cui è significativo quello proposto dalla Fondazione Aida